Оценка молокоотдачи коров

Проверка и оценка свойств молокоотдачи по сравнению с оценкой морфологических признаков вымени более сложна и трудоемка. Она позволяет вернее определить пригодность коровы к машинному доению. По результатам осмотра и ощупывания вымени нельзя определить, насколько различаются удои отдельных четвертей, какое время необходимо для их выдаивания и насколько охотно и полно корова выдаивается аппаратом. В связи с этим за последние 15-20 лет во многих странах выполнено большое количество исследований по измерению и оценке молокоотдачи у коров различных пород.

Молокоотдача - это совокупность анатомо-физиологических свойств, обусловливающих легкое, быстрое, равномерное и полное выдаивание долей вымени. В ее основе лежит нейрогормональная регуляция молоковыведения и анатомические свойства, влияющие на опорожнение вымени. На показатели молокоотдачи влияют объем альвеолярной ткани в отдельных четвертях и развитие емкостной (молоконакопляющей) системы вымени, строение и растяжимость соскового канала при расслаблении сфинктера в момент доения. Скорость и полнота выдаивания зависят от полноценности рефлекса молокоотдачи и количества окситоцина в крови, величины удоя и внутривыменного давления.

Имеются значительные индивидуальные различия коров по реакции на доильный процесс. Она проявляется в колебаниях латентного периода, уровня цистернального давления, соотношений порций удоя, продолжительности действия окситоцина, объема и процента резидуаль-ного молока, степени торможения рефлекса при изменившихся условиях дойки. Важнейшими итоговыми показателями являются величина удоя и скорость молокоотдачи (см. рис. 9).

Кроме того, на молокоотдачу коров влияют уровень вакуума под соском, частота пульсаций и соотношение тактов пульсатора, вес доильных стаканов с коллектором, размер, форма, эластичность и степень натяжения сосковой резины. Поэтому для получения сравнимых результатов молокоотдачу нужно проверять одним и тем же доильным аппаратом, содержать который следует в хорошем состоянии.

Скорость и полнота выдаивания зависят также от ве-личины удоя, или степени наполнения вымени (интервалов доения), от обращения с коровой и ухода за выменем. Эти показатели увеличиваются, если доярка умело стимулирует энергичный припуск молока и своевременно проводит машинное додаивание. Все это надо учитывать при оценке молокоотдачи.

Свойства молокоотдачи связаны с продуктивностью коров, устойчивостью лактационной кривой и продолжительностью лактации, восприимчивостью животных к маститам и общей пригодностью коров к машинному доению. Эти показатели определяют затраты труда и ритм работы на доильных установках. При сравнении двух групп коров (24 головы в каждой) подсчитано, что на доении слабодойных животных рабочий может сэкономить в течение года до 1000 часов по сравнению с доением тугодойных. Коровы, на выдаивание которых затрачивается более 7 мин, нарушают ритм работы. Коровы, часто тормозящие рефлекс молоковыведения, систематически недодаиваются, снижают удои, рано самозапускаются. Все это влияет на экономику производства молока.

В процессе изучения и разработки методических вопросов учеными предложены многочисленные показатели, характеризующие молокоотдачу коров:

процентное соотношение удоев в отдельных четвертях - функционально самостоятельных частях вымени;

индекс вымени, или соотношение продуктивности передних долей к общему удою всего вымени, Ип/о;

вычисление отклонений процента удоя отдельных четвертей от 25%, или от идеального соотношения их продуктивности;

продолжительность машинного доения;

средняя скорость доения; максимальная скорость доения;

степень выдоенности за первые 2, 3 или 4 мин;

продолжительность машинного додаивания и объем до доя;

продолжительность ручного додаивания и величина додоя;

объем и жирность резидуального молока, его процентное отношение к общему удою продолжительность доения, средняя и максимальная скорость доения отдельных четвертей вымени;

вычерчивание кривых скорости доения отдельно для каждой коровы;

измерение растяжимости соскового канала;

вычисление поперечного сечения струи молока по скорости молокоотдачи и другие показатели.

Все указанные показатели в большей или меньшей мере зависят от трех взаимодействующих - коровы, доярки и доильного аппарата. Измерение этих взаимодействующих связано с рядом технических трудностей. Оно требует значительных затрат рабочего времени и труда. Применение нестандартных инструментов и аппаратов, а также отсутствие единой методики затрудняют сравнение данных, полученных отдельными исследователями на животных разных пород. Наконец, во многих хозяйствах коров доят и руками, и аппаратами, что создает известные трудности в оценке и отборе коров по молокоотдаче. Поэтому для селекции животных по пригодности к машинному доению учитывают главным образом следующие показатели:

соотношение (процент) удоя отдельных долей и индекс вымени Ип/о;

среднюю и максимальную скорость доения, продолжительность выдаивания коровы с учетом ее удоя;

степень выдоенности вымени за первые три или четыре минуты в процентах от машинного удоя;

объем ручного додоя или полноту выдаивания доильным аппаратом.

Контроль молокоотдачи проводят на 2-4-м месяце лактации в течение суток двукратно или трехкратно. Предварительно составляют список коров, подлежащих проверке. В списке указывают кличку и номер животного, происхождение (отец и мать), дату отела и порядковый номер лактации, удой за последний контрольный день и фамилию доярки, за которой закреплено животное. Не проводят контрольное выдаивание коров, больных маститом, с трещинами сосков или с общим недомоганием, с атрофией четвертей, коров, находящихся в охоте, сильно возбужденных, встревоженных присутствием постороннего лица или другими причинами. Коров доят в той же очередности и в те же часы, как и обычно.

Для получения сравнимых и более устойчивых показателей молокоотдачи постоянно соблюдают следующий единый порядок работы. Вымя тщательно подготавливают - обмывают теплой водой, насухо вытирают полотенцем и массируют. Эта подготовка длится 40-50 сек., обеспечивая готовность к доению у всех коров на данной стадии лактации. Затем первые 2-3 струйки молока из каждого соска сдаивают руками в кружку и проверяют наличие изменений в нем (хлопья, кровь, водянистое, гнойное и т. п.). Этим исклю-чают доение коров, болеющих маститами. Более правильно одновременно определять и субклинические маститы.

По окончании подготовительного периода па соски надевают доильные стаканы, всегда начиная с задних. После заметного снижения скорости молокоотдачи или прекращения выделения молока из двух четвертей вымени (примерно через 3-4 мин от начала дойки) проводят машинное додаивание. Для этого коллектор с доильным стаканом одной рукой потягивают вниз и вперед, а второй рукой ощупывают и слегка массируют еще не выдоенные четверти вымени. Додаивание продолжается до прекращения выделения струи молока из четверти, выдаивающейся последней. В среднем оно длится 20-40 сек, в редких случаях более 1 мин (при гипертрофии одной из четвертей). Закончив машинное додаивание, доярка тут же проводит контрольное додаивание руками в подойник (без заключительного массажа вымени).

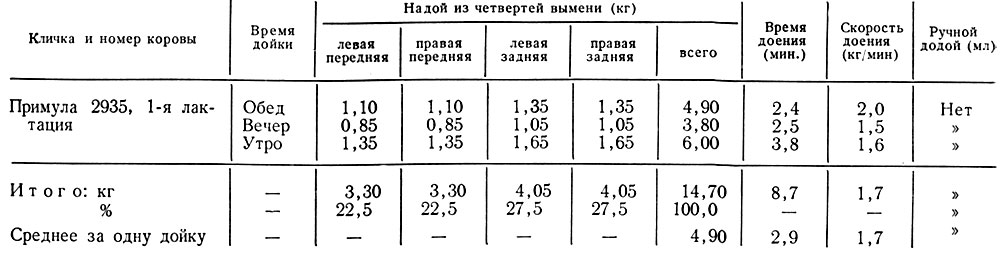

Таблица 26. Форма записи и результатов проверки молокоотдачи коров

В каждую дойку учитывают:

величину разового удоя (в кг) отдельно по каждой четверти вымени и всего удоя (машинный удой) с точностью до 50 г;

продолжительность доения коровы, начиная с момента надевания доильных стаканов (появления струи молока) и до окончания молокоотдачи при машинном додаивании; время учитывают в минутах с десятыми долями, предварительно разметив циферблат секундомера красной тушью (0,1 мин = 6сек.);

количество молока при ручном додаивании, измеренное мензуркой с точностью до 10 мл.

Полученные результаты записывают в "Журнале контрольной дойки" (табл. 26).

По сумме показателей за две или три контрольные дойки в течение суток вычисляют соотношение удоев по четвертям вымени в процентах, а также величину удоя, скорость доения и порцию ручного додоя в среднем за одну дойку. Расчетные журнальные данные заносят в "Карточку оценки вымени".

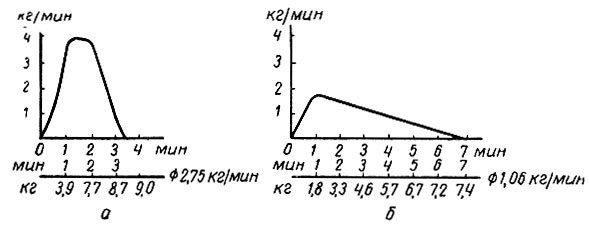

Балльную оценку показателей молокоотдачи проводят соответственно минимальным требованиям, установленным на основании результатов исследований (табл.27).

Таблица 27. Минимальные требования для балльной оценки свойств молокоотдачи (коровы бурой латвийской породы)

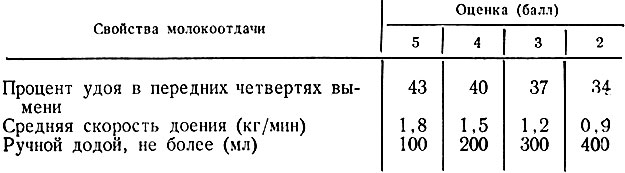

В нашей стране и за рубежом используют ряд конструктивно различающихся аппаратов для раздельного выдаивания четвертей вымени. Один из простейших аппаратов изображен на рисунке 20.

Рис. 20. Аппарат для раздельного выдаивания четвертей вымени коровы: 1 -доильные стаканы; 2 -распределитель переменного вакуума; 3 -коллектор; 4 -пульсатор; 5 - молокосборные бутыли; 5 -резиновые Пробки; 7 - резиновые шланги; 8 - ящик-штатив

Аппарат состоит из четырех доильных стаканов 1, распределителя переменного вакуума 2, коллектора 3, пульсатора 4, четырех молокосборных бутылей 5 со шкалой, резиновых пробок 6, соединяющих резиновых шлангов 7 и ящика-штатива 8.

Общий вес подвешиваемой к вымени части аппарата равен 2,8-3,1 кг. Доят коров при вакууме в магистрали 360-380 мм рт. ст. (0,47-0,50 кг/см2). Для сравнения результатов контрольного выдаивания коров разных стад и пород рекомендуется пользоваться одним типом аппарата- ДА-2 "Майга". Устройство и эксплуатация аппаратов других типов описаны в прилагаемых к ним инструкциях.

Выдоенное молоко через коллектор и резиновые шланги поступает в бутыли раздельно из каждой четверти. Для правильного учета доильные стаканы и соединенные с ними бутыли имеют одинаковую нумерацию:

1 - левый передний сосок;

2 - правый передний сосок;

3 - левый задний сосок;

4 - правый задний сосок.

Бутыли-молокосборники удобны емкостью 3,5-5 л с широким горлом (45 мм). При трехкратной дойке достаточно иметь бутыли емкостью 3,5 л, а при двукратной - 4,5-5 л. Бутыли градуированы, одно деление соответетвует 50 мл (или 50 г). Стершиеся метки градуировки вновь наносят ацетоновой или нитроглифталевой краской.

Перед началом дойки, подключив аппарат к вакуум-проводу, проверяют герметичность пробок, соединяющих шлангов, сосковой резины, частоту пульсации и при необходимости ее регулируют.

Для учета удоев бутыли, предварительно открытые, вынимают из штатива и ставят на стол. По показаниям градуированной шкалы записывают количество молока, полученного из каждой четверти. Лишь проверив правильность учета и записи, бутыли опорожняют в ведро или бидон. Затем каждую бутыль снова помещают на свое место в ящике-штативе, герметически закрывают пробкой и доят следующую корову.

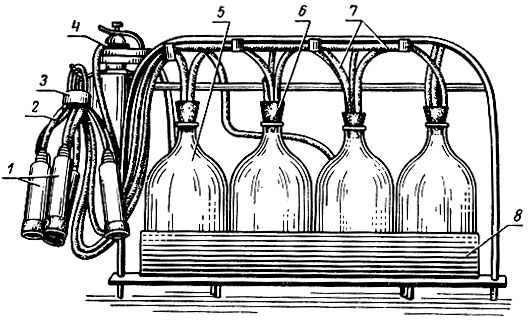

Рис. 21. Кривые молокоотдачи: а - слабодойной коровы; б - тугодойной коровы

Индивидуальный характер молокоотдачи четко выражает кривая скорости доения. Чтобы получить исходные данные для построения этой кривой, пользуются пружинными весами и штативом для подвешивания доильного аппарата. Полученный удой записывали нарастающим итогом через каждые 30 сек., а затем вычерчивали кривую скорости молокоотдачи (кг/мин) в период дойки. На рисунке 21 приведены кривые молокоотдачи слабодойной (а) и тугодойной (б) коровы. Такие кривые сравнительно мало изменяются по отдельным дойкам, месяцам лактации и с возрастом животных (если соблюдают правила доения и используют те же аппараты).

Запись нарастающего удоя по показаниям весов позволяла определить удой за 1, 2, 3, 4 мин и т. д., а также общий надой молока. Максимальную скорость молокоотдачи вычисляют по наибольшей разности удоя между смежными записями с интервалом в одну минуту. Чаще всего наивысшая скорость молокоотдачи бывает после 0,5-1 мин от начала доения, реже после 2-3 мин (у ту-годойных коров).

Скорость доения за каждую минуту определяют по разности нарастающего удоя между смежными минутами (2 1, 3-2, 4-3 и т. д.) и по ним строят кривую скорости молокоотдачи. Среднюю скорость доения находят делением удоя при машинном доении на продолжительность доения (по последней выдоенной четверти). Выдоенность коровы за первые три минуты высчитывают в процентах от общего машинного удоя. Индекс Ип/0 вычисляют по проценту удоя передних долей в общем удое вымени.